Well being (幸福感)とはどんなものか?

Well being (幸福感)という言葉をよく聞くこの頃である。淡路島ではWell-beingを感じることができることをこの研究所でも標語にしている。いまやWell-beingは、国内外でよく取り上げられる言葉になっている。最新の科学雑誌Nature誌のコメント欄でも、そもそもWell being(幸福度)とは何かについて興味深いことが述べられている。“Why we need to measure people’s well-being-lessons from a global survey”, Nature (2025) May 1st. vol 641, p34 by T.J.Vander Weele and B. R.Johnson, (人々の幸福度を測定する必要がある理由 – 世界規模の調査から学ぶ教訓)。この記事を参考にWell being(幸福感)とは何かについて探ってみたい。

今の自分の毎日が幸せ(Well being)なものかどうかあるいは満足のいくものかどうかは誰にとっても大切な問題である。もちろんそれはその人の所属する国や地方の政治や自然環境にも関係している。これに呼応する様に世界中でこの質問が発せられ、地元の人々が幸福かどうかニュースとして報じられている。こうした質問や調査の代表は米国ギャラップ社が実施している。これはある組織の従業員のエンゲージメント(仕事への熱意度)を測定する調査であり、その結果に基づいてどの国の住民がもっとも幸福に感じて結果として仕事に熱心に取り組んでいるのかが分かる。この結果によれば北欧の国々がいつも幸福感の高い国の上位を占めている。しかし、幸福度は実は簡単には測れないとも想像できる。なぜなら、北欧の国と熱帯の国や、宗教の上で大きな違いがある国の人々の間では、幸福度には違いがありそうなことは容易に想像できるからである。実際、上記のコメントを発表したハーバード大学のVander Weele博士らは、世界の22カ国の22万人を対象にした幸福度の調査を行い、国情、経済的違い、年齢などにより幸福感に違いがでることを見出している。

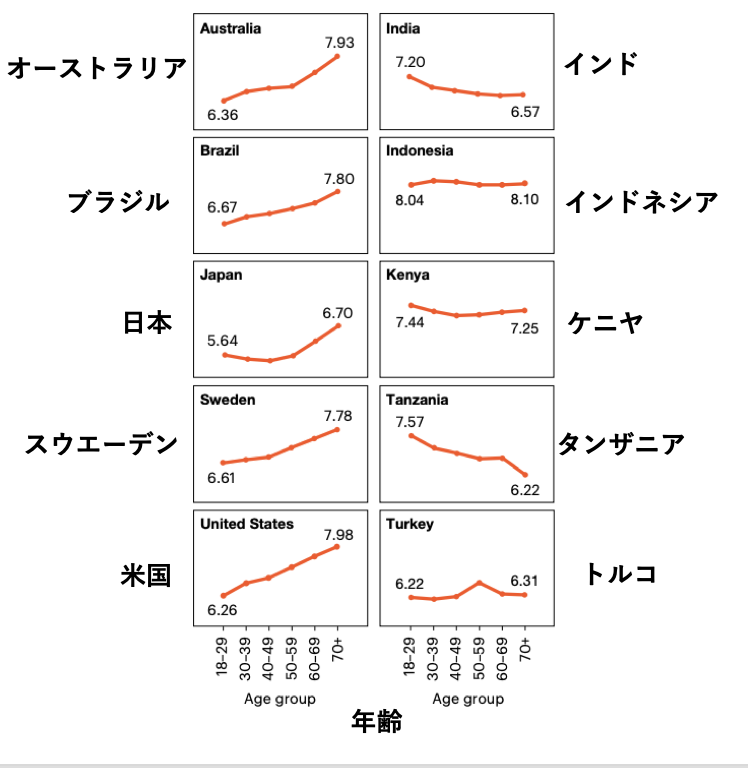

実例を一つ示そう。幸福に感じる程度を10段階に分け、22国で年齢を分けてそれぞれ1万人を対象に調査すると、国、年齢などにより大きな違いがあることがわかった。図1に示す様に、オーストラリア、ブラジル、日本、スウエーデン、米国では若い時は幸福に感じる度合いは相対的に低く、70歳代で最高になっている。一方で、インド、インドネシア、ケニヤ、タンザニア、トルコでは、年齢による差はあまりないか、むしろ高齢者では低くなってる。これは当然ながらそれぞれの国の置かれた経済状況、政治状況、宗教的背景などが関わっているからである。経済的に進んでいる国では、おそらく若い時に比べて高齢者では経済的に蓄積が増え、その結果幸福感も増しているのではないだろうか。興味深いことにこうした国では若い人は幸福度が低いことがわかった。このことから日本を含むこれらの国では若い人について心のケアが高齢者よりより必要なことが調査から推察できる。一方、経済的な発展がこれからの国(図1 右側)では、若い時から高齢に至るまで経済的な余裕がある国より幸福度には変化が少ない。特筆すべきは、どの時点でも経済的先進国に比べても幸福度はいくつかの国では高いということが見てとれる。この理由として、人々の心の繋がりや自分の社会での存在意義の実感がこれらの国ではより高く幸福度に貢献しているらしいとVander Weele博士らは別の研究データの結果を含めて述べている。また、宗教的な集まりに週に一度程度集まる人の方が、そうでない人より幸福感を持ちやすい傾向があるとの結果も示されている。こうして見ると幸福感の調査には、人々が置かれた社会的、経済的、宗教的な背景などを考慮した質問が必要で、その地の幸福感を正しく知るにはさまざまな背景をまず知ることが必要であるとVander Weele博士らは提案している。

図1 世界の国の年齢別の幸福度(縦軸)の図 (引用 by T.J.Vander Weele and B. R.Johnson Nature (2025) May 1st. vol 641, p34 )

幸福感の調査はその土地の抱える問題を知る上で極めて大切であり、いくつかの国でそうした調査がすでに始まっているとのことである。政治にその結果が反映されることにより、より良い社会の実現が可能になるとVander Weele博士らは提案している。 日本の年齢別の幸福度結果(図1)を見ると、オーストラリア、ブラジル、スウエーデン、米国に比べてどの国よりもどの年齢でも低いことに驚く。特に若い人や中年層でも低いのは問題ではないだろうか。この問題を解く鍵は、人間関係の問題にあるかもしれない。発展途上国では人間関係がより密でこれが元で幸福感の増加に繋がる様なので、日本でも人々の孤立感を少なくし、より連帯の進んだ社会にすることが大切ではないかと思われる。少子高齢化の進む淡路島でも人々のつながりを一層強化することが、Well being(幸福感)を感じることに繋がるのではないだろうか。