地方活性化と観光

少子高齢化を迎える日本の各地で大都会に移り住んでいる人たちを呼び戻し、地方が元気になるさまざまな試み(地方活性化)を続けている。その一つが地域の歴史や大都会にはない自然を楽しむ観光である。

自分の住むところを離れて旅をすることは、すでに江戸時代にもあった。伊勢神宮を江戸から訪れるお陰参りや四国の88ヶ所の寺社をめぐる巡礼などである。どれもスピリチュアルな背景がある。西洋でもキリスト教やイスラム教、仏教の聖地を遠方から訪れる旅の歴史は古くからある。一方現代の観光の旅は、近代、現代における余暇が発生しそれに基づいており、日常生活の疲れや緊張からの解放や楽しみを求めることが大きな目的である。

観光による地方の活性化は可能なのだろうか。この一翼を担う国外からの観光客はどうなっているのだろうか。2024年度の日本への国外からの訪問客は3800万人でその消費額は8.1兆円に上るとのことである。こうした観光客のおよそ3割(約1000万人)が東京や大阪などの都会以外の地方を訪れているとのことである。地方の活性化に観光が果たす役割には議論の余地はなさそうである。外国からの環境客が地方を訪れるのは、日本観光における他者との差別化で、よりユニークな経験を望んでいるからである。これは日本人の観光客にもあてはまるだろう。

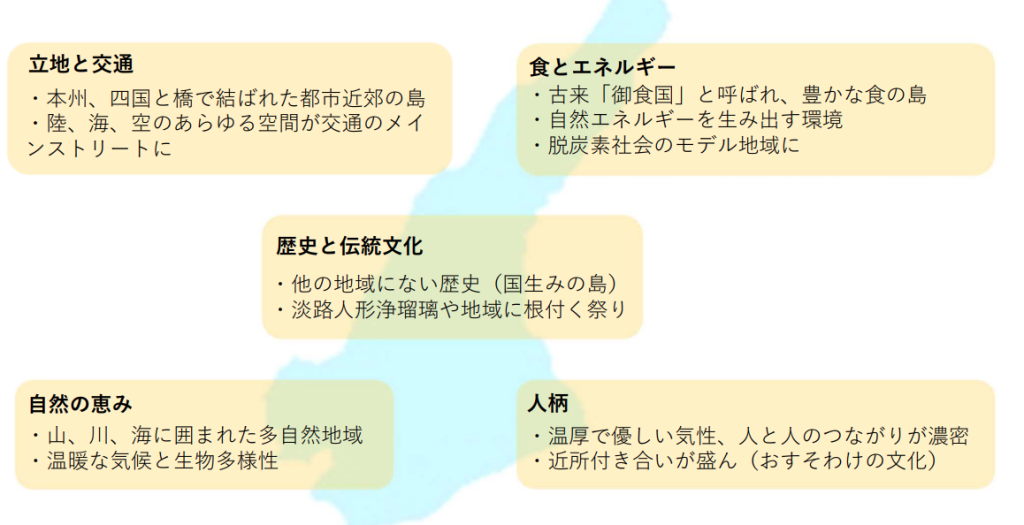

観光の目的には大きく4つの要素がある。気候、自然、文化、食事である。また、このような観光要素に加えて、現在の観光は観光地の持続可能性を加味することが求められていて、サステイナブルツーリズムと総称されている。例えば、国連のSDGsに絡めた観光である。淡路島に関して言えば、再生可能なエネルギーを風力などでたくさん作っている。鳴門の渦潮は潜在的にだが潮流発電に結びつきうる。また淡路中部の五色(ゴシキ)には、実験的にバイオ燃料の作製を行うプラントがある。自然と文化に関する観光も淡路島には国産み神話があり、日本列島の最初に神によって作られたとの言い伝えがあるオノコロ島(絵嶋)があり多くの観光客が来ている。古事記に記された国産みをになった伊奘冉(イザナミ)、伊弉諾(イザナギ)の夫婦神を祀るイザナギ神宮もある。最近注目されているのは、漫画の中に設定された場所を聖地として訪問する観光で、アニメツーリズムと呼ばれている。まだ、はじまったばかりだが淡路島の県立公園内にあるニジゲンノモリでは、アニメ関連の場面が園内に作られ聖地となることを目指している。

図。淡路島の公園化を構想する兵庫県がこれを推進する主な理由。

地方の観光はその地の出来事や行事に参加する体験型観光が人気である。パソナ農援隊では、淡路の耕作放棄地に10年前から耕地を整備し、無農薬の農業を推進し、農業に関わる人材の育成にも力を入れてきた。来月7月19日には滞在型の農業経験リゾート(ハタケリゾート;サンサンファーム)をオープンする。11棟の新鋭建築家による農家を模した滞在施設がつくられ、農業を経験するために隣接する農地での農作業を体験してもらうおうというものである。

いま米のことが社会問題になり、米の生産減少の一部は政府の減反政策によるとの批判もある中、今後は米の生産増大を含む農業の見直しが大きな日本の課題であり、これを観光と結びつけるのは意味があるのではないだろうか。

参考文献;よくわかる観光社会学、安村克己他著 ミネルバ書房(2011)