適度な運動が体を守る

適度な運動は健康維持にとても大切であることはよく知られている。これはどうしてなのだろうか。ここで最近の科学結果を踏まえて見てみたい。健康の維持には、大きく2つの要素が考えられる。一つは、体内の代謝系を活発にすること(細胞が元気になること)であり、もう一つは、外部からの感染菌からの攻撃や、内部に発生した異物であるがん細胞などから身を守ることであろう。適度な運動はどちらにも関係している。

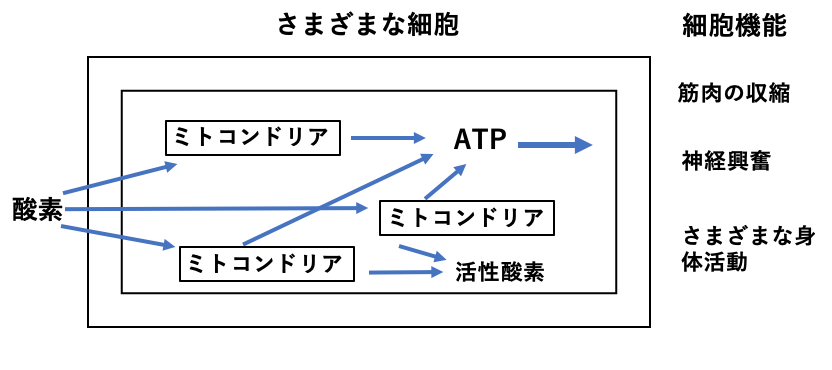

運動をすれば血流が増し、体の隅々まで酸素が供給される。この酸素は体を動かすためのエネルギー源物質であるATPを作るのに必須である。ATPは細胞の中にあるミトコンドリアで酸素を使って合成される。こうしたことは既によく知られているが、ミトコンドリア自体も運動にともない増えることが、最近の研究から明になっているので、紹介したい。

図 細胞内の酸素を用いたATP合成とその細胞機能への利用の概念図。

ミトコンドリアは糸状の管のような構造をもている。内部に独自のDNAをもち、細胞の核にあるDNA中にある遺伝子からできるタンパク質とミトコンドリアにある遺伝子からできるタンパク質がいっしょになってミトコンドリアは大きくなり、分裂する。ミトコンドリアのタンパク質が増加するにはこれらのタンパク質の合成を促すmRNAの増加が必要であり、このmRNAの転写を促す転写促進因子が知られており、PGC1アルファと呼ばれている。運動をすると筋肉を動かすためにATPが使われADPとなり、さらにADPが壊れ、ついにはAMP(アデノシン2燐酸)ができてくる。このAMPを必要とするタンパク質リン酸化酵素がありAMPKと呼ばれる。AMPの増加に伴いAMPKの働きが活発になりPCG1アルファがリン酸化されると、ミトコンドリアのタンパク質合成が活性化しミトコンリアが増えることになる。

運動をする際に過重な運動をすると、取り入れた酸素が消費されず過剰な酸素が生まれ(活性酸素という)タンパク質に結合し(タンパク質の酸化)、機能を失わせる。このように活性酸素は結果としてミトコンドリアさらには細胞を傷つけてしまう。特に血管の細胞を傷つけることになるので、あまり激しい運動はかえって寿命に影響することになるので注意が必要である。

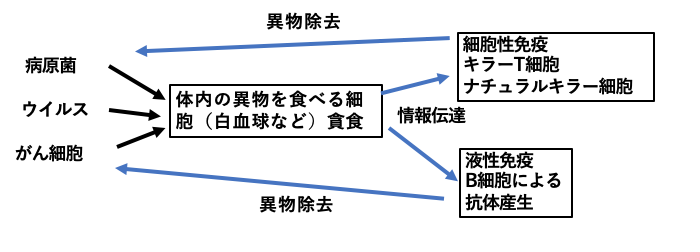

健康を守るためにもう一つ大切な免疫系と運動の関係はどうであろう。運動により血流が増すと、白血球を中心とした免疫細胞が体の隅々に行き渡り、体の外から来る病原菌やウイルスなどの異物を捕捉し死滅させる機会が増える。体温の上昇も免疫細胞の活動を増やし、異物への対処が増す。免疫細胞には大きく分けると2通りあり、外部からの病原菌、ウイルス、また体の内部から発生するがん細胞などを殺傷する細胞攻撃性のものと、異物タンパク質を認識し抗体を分泌し除去に結びつける体液性のものがある。動物を使い、運動をしたものとしないもので、抗体の一種IgAの量を測ると運動をしたものの方がIgAの量が多く呼吸器上部の菌の感染が低いことが明らかになっている。運動をすると体液性の免疫細胞が活発化するが、この時に誤って人の自分自身の細胞を攻撃することが起こるようになる。自己免疫疾患と呼ばれ、病気の原因である。これを防ぐために免疫細胞の仲間には運動などにより増加する体液性の免疫細胞を異常に活性化させないようにする調節性のTレグと呼ばれる細胞がいて、自己免疫病を防ぐようにしている。最新の科学雑誌 免疫科学(Science Immunology)には、このTレグ細胞を人工的に作れなくしたネズミを使った次のような研究が報告されている(Langston et al. Sci. Immunol.8 (2025)1-17)。すなわち、運動をした場合と運動をしない場合の自己細胞への攻撃と寿命に対する影響を正常とTレグなしのネズミで比較してみた。その結果、Tレグなしでは運動をした場合に自己細胞への攻撃が増え、寿命が短くなることが見出された。我々人間にも通ずる新発見である。いずれにしても、適度な運動を習慣とすることは、Tレグ細胞の助けも受け健康に生き、寿命を永くする上で大切なことであることが、最新の研究でも確認されている。

図 我々の体の中の免疫機構の概要