脂質と体のこと

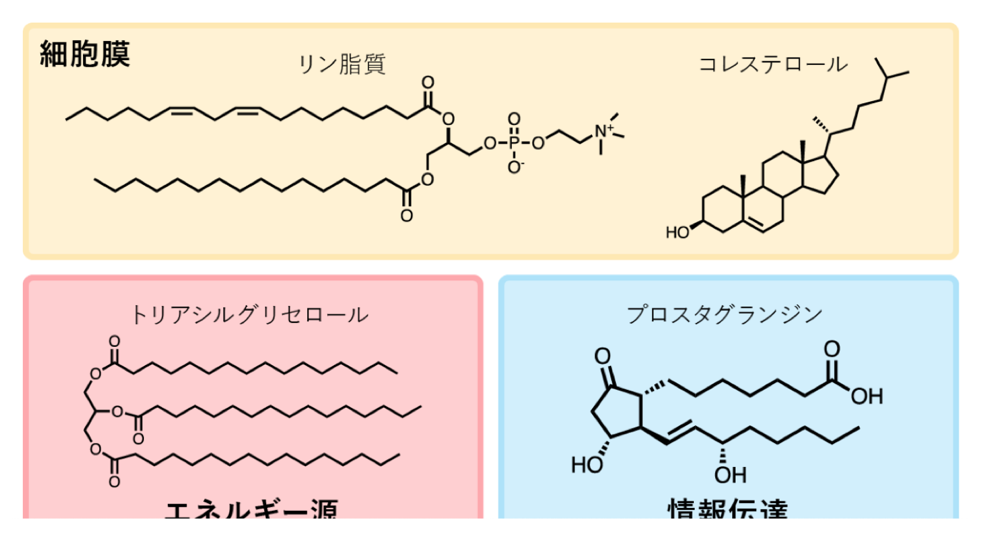

秋が来て食欲も増すこの頃になってきた。食べすぎると、肥満となり高血圧や心臓疾患、脳梗塞にもつながると誰でも理解している。特に、脂肪分(化学的には脂質と呼ぶ)の過剰摂取には気をつける必要がある。しかし、脂質は体に必要な成分でもある。われわれの体の表面は皮膚細胞で覆われており、すべての皮膚細胞は細胞膜に覆われている。細胞膜の主成分は、脂質特にりん脂質という物質であり、これが並んだ細胞膜は水や外界からのさまざまな物質を通過させない役割を持つ。栄養や薬物などは細胞膜の脂質に埋め込まれた物質やイオンを選別して透過させる膜透過タンパク質の中を通過しなければならず、透過の関門となっている。

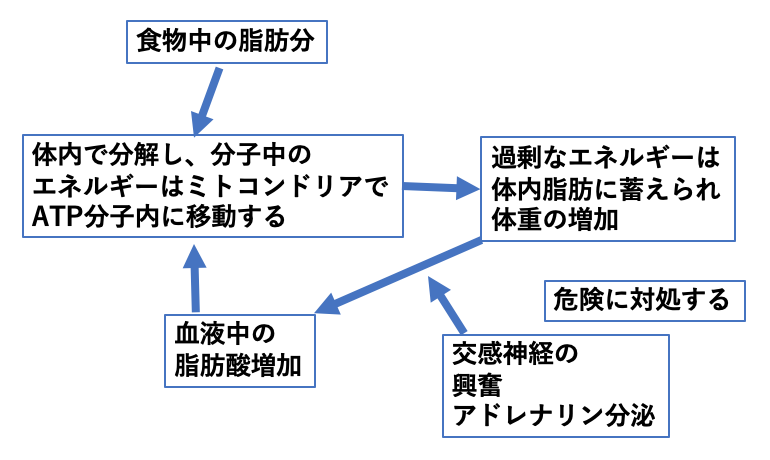

膜の脂質以外にも体の中にはビタミンの一種など、脂質からできるものがある(ビタミンA、E、D、K など)。しかし、脂質の役割の最も大切なものは、体の働きに必要なエネルギーを貯蔵することである。食物の中にはエネルギー源物質である澱粉などの糖分と、肉、魚、やミルクには脂肪がある。これらを摂取して我々は生きていくが、一般に体に必要なエネルギーを過不足なく食事で取り入れるのは難しく、いつも一定の余剰エネルギーを皮下や内臓の脂肪細胞に中性脂質として蓄えている。われわれの周りに危険があったり、困ったことがあると筋肉や頭を使ってこれに対処する。この時、危険を察知すると交感神経が興奮し、副腎からアドレナリンが分泌される。アドレナリンはシグナルとなり肝臓や脂肪細胞に結合し、その中の脂質粒という塊に溜められている脂質をリパーゼという酵素によって分解し脂肪酸を作り、脂肪酸は血中に放出される。血中の脂肪酸は脳や筋肉細胞に入り、分解されエネルギー源物質ATPが合成さる。ATPは脳を働かせたり、筋肉を働かせたりする原動力となり、危険に対処することになる。

もう少し詳しい仕組みを見てみよう。脂質はエネルギーを溜めている物質だがどこに溜めているのだろか。図に示すように脂質分子、特にエネルギー源となる中性脂質は、脂肪酸と呼ばれる炭素原子が10数個並んだ部分とグリセリンが結合したものである。体内の皮下脂肪や内臓脂肪の大半もこの中性脂質である。炭素が並んだ脂肪酸は水に溶けにくく、集まってミセルと呼ぶ塊になる。脂肪粒はこのミセルの巨大なものである。

図 体の中の脂質分子、波線は炭素と水素がつながった構造でその部分は下の図に示す。

脂肪酸分子内では炭素原子が10数個並んでお互いが結合している。この炭素原子の結合の中にエネルギーは溜められている。この炭素の繋がり(化学結合)が酵素の働きで壊されるとエネルギーが放出され、分解後に炭素原子は酸素原子と結合し二酸化炭素として体外に排出される。放出されたエネルギーはミトコンドリア内の装置を使い、ATP分子内のリン原子と酸素原子の結合に蓄え直される。エネルギーを蓄えたATPは、脳の神経細胞や筋肉で仕事に使われる。

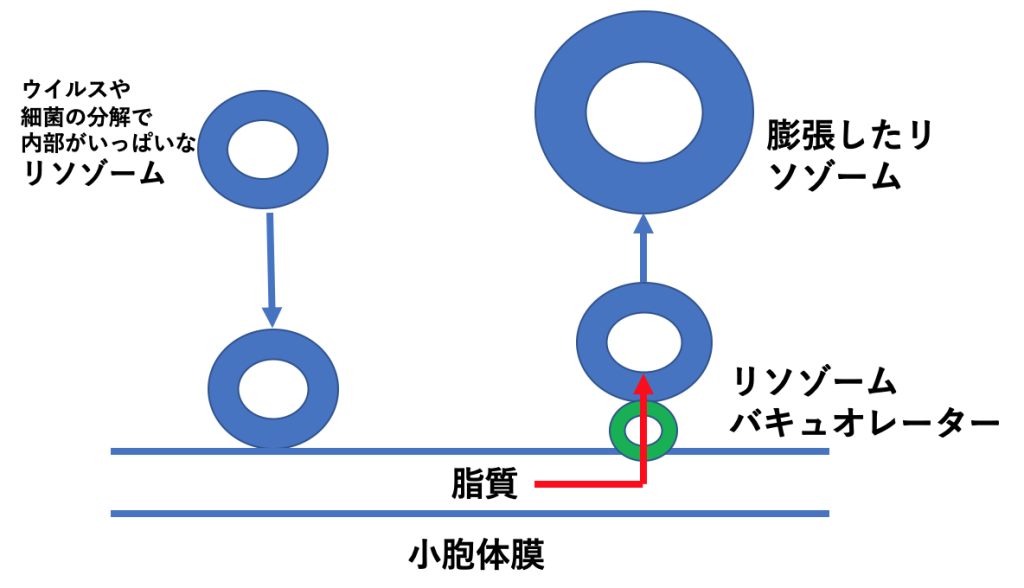

最先端の医学・生物学では、この脂質に関してどんなことが新たにわかっているのかここでH.Yangらの研究結果(H. Yang et al., LYVAC/PDZD8 is a lysosomal vacuolator, Science(2025) Aug. 21 issue p1-16)を一例として紹介する。細胞内には脂質からできている細胞内膜構造体が多数あり、その一つはリソゾームという。袋構造をしており中には、タンパク質、脂質糖質などを分解する酵素がたくさん入っている。細胞はウイルスなどの外部からの攻撃者を取り込むと、リソゾームと融合させ破壊する。このようにリソゾームは清掃工場である。従って、外部からの異物が増えて分解が進むとリソゾーム内には分解物が溜まりこれを薄めるために外から水が流入し膨張する。この膨張にはリソゾームの膜の増加が必要で、膜の成分である脂質が新たに追加されることになる。H. Yangらの研究によると、リソゾーム膜の脂質は、核膜につながる小胞体膜から供給される。そのため、リソゾーム膜と小胞体膜が接触しているのが観察される。かれらは研究の中で、この接触部位に特別なタンパク質が見つけており、さらにこのタンパク質の分子内には、水に溶けない脂質が、小胞体からリソゾームに移動するトンネルとなる構造があることが明らかにした。発見に基づきLysosomal vacuolatorとこのタンパク質に命名した大変興味深い発見である。膜の増加は細胞内の多くの膜構造、細胞膜にもあり、脂質を通らせるタンパク質が存在するとの発見は、今後の発展を予感させる。このように細菌やウイルス感染時の体内の細胞における仕組みは分子のレベルで詳しく研究が進んでいる。脂質の通過の仕組みをもっと詳細に明らかにすれば、新たな薬の発見にもつながると期待される。