睡眠について

淡路島はこのHPの表紙のように菜の花が開き、桜の満開もすぐそこまで来ている。春眠暁を覚えずになっている方も多いのではないかと思われるこの頃である。このタイミングで、睡眠についてどこまでわかっているのか、ここで見てみたい。睡眠に関する研究では日本は世界の先端にある。毎年のノーベル医学生理学賞の候補に、筑波大学の睡眠に関する柳沢教授のグループの研究が挙げられるからだ。このグループの若手研究者で、後述の睡眠に深く関わる脳内から出てくるホルモンであるオレキシンの発見者である櫻井武教授の一般向けの睡眠の入門書(睡眠の科学(改定新版)、ブルーバックス、講談社、2017年)を参考に睡眠についてどのようなことが明らかにされているのか、見てみよう。良い睡眠はWell-beingな生活には不可欠だから。

睡眠では、体は動かず休みを取れることになる。しかし、体が何らかの刺激を受けるとすぐに覚醒する。当然だが、これには脳が関わっている。体を動かし、外部のことを見たり聞いたりするには、大脳の機能が不可欠である。眠っているときには、大方の大脳は休んでいる。こうしたことから、睡眠と覚醒を理解するには、大脳の働きを停止させたり起動させたりする仕組みを理解する必要がある。一方、睡眠の研究から睡眠には2つの異なる仕組みがあり、レム睡眠とノンレム睡眠と呼ばれている。レム睡眠では寝ている最中に目が動くことが見られるので、REM(Rapid Eye Movement)睡眠と呼ばれ、大脳の一部が活発に活動している。しかし、大方の大脳、特に思考や運動に関係する前頭葉は活動を停止している。夢を見るのは、REM睡眠の間である。夢の中では理不尽なことが起きたり、前後関係が不可解なことがあるが、理性をコントロールする前頭葉が働いていないからである。一方、ノンレム睡眠では大脳はすべて活動を停止し、身体の筋肉も休んでいる。ノンレム睡眠では、従って夢も見ない。ノンレム睡眠で脳を休めることが、睡眠の大事な目的だと考えられている。一方、レム睡眠では日中に経験したことを脳内で整理するのに必要らしい。ノンレム睡眠とレム睡眠は就寝後繰り返しセットで交互に出現する。その間隔は90分−100分である。

病気でノンレム睡眠のような状態になるのが、ナルコレプシーと呼ばれる病である。この病のヒトは、覚醒と睡眠のスイッチがランダムになり、今まで話していたのに、急に倒れるように睡眠状態に陥る。柳沢博士のグループの櫻井博士は、このナルコレプシーの原因を突き止めることに成功し1998年に論文を発表している。上記の櫻井博士の本に発見までの経緯が詳しく書かれている。簡単にここで触れてみたい。

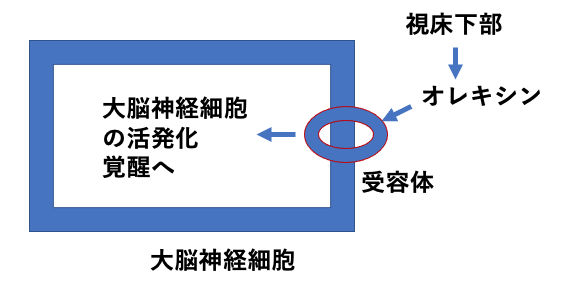

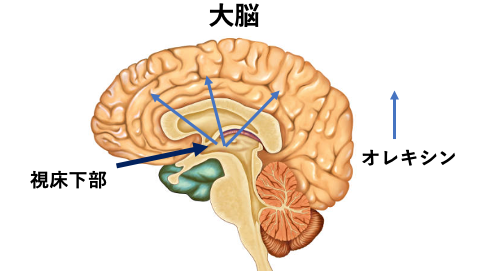

脳内には、大脳、小脳はじめ異なる働きをする部位が存在するが、それぞれが連携して成り立っている。この連携は異なる部位から分泌されるホルモン様の因子が分泌後に異なる脳内部位に結合しその部位を機能させることにより成り立っている。ホルモン様の因子には、大きく分けて3つある。アミノ酸の仲間(グルタミン酸、グリシン、GABAなど)、アミノ酸からカルボン酸が取れたアミンと呼ばれる仲間(カテコールアミン類、アドレナリンなど)、とアミノ酸が数個つながったペプチド(オレキシン、バソプレッシンなど)の仲間である。これらのホルモン様因子は、分泌後に標的細胞の細胞膜にある受容体に結合する。受容体は大きく分けて三種類あり構造と機能について詳細にわかっている。櫻井博士らは、この受容体の一種のペプチドホルモンを結合する受容体に着目した。特に、結合する相手のペプチドが不明なもの(オーファン受容体(孤児受容体)という)に注目し新規な受容体と結合するホルモンをセットで系統的に一挙に解明する新たな方法を開発した。この方法では、注目する受容体の遺伝子をモデル細胞に人工的に発現させ、いろいろなタンパク質ホルモンをこの細胞に与えてみる。その結果、受容体の機能が機動するかどうかをキャッチするという実験系である。詳しく知りたい方は少し専門的なので櫻井博士の論文を参照してほしい。方法自体がユニークである(オレキシンの発見、櫻井武 日薬理誌 (2007)130, p19)。こうした努力の結果、新しいホルモンとその受容体を1997年に予見しさらに実際に受容体とホルモンを同定し発表した(Sakurai T. et al. Cell 1998, 92, p696)。それは、33個のアミノ酸がつながったペプチドであるオレキシンAと28個のアミノ酸がつながったオレキシンBである。どちらも、脳の奥にある視床下部の一部で作られる。この部位は食欲を制御する部位として知られており、当初櫻井博士らはネズミの脳にオレキシンを注入すると、食欲が上がることを発見した。その後、オレキシンの遺伝子を破壊したネズミを人工的に作ると、ナルコレプシー症状が現れることを発見し、覚醒状態の維持に関わることが明らかなった。その後の研究からオレキシンは脳下垂体で生成し脳内に分泌され大脳に広く存在する受容体に結合する。その結果大脳を活性化し覚醒を維持する作用があることが明らかになった。これをもとに、製薬会社との共同研究により、受容体に結合する薬物を発明し、この薬の投与により睡眠が促されることを発見した。実際、現在不眠の治療に使われている。

オレキシンを再生する脳下垂体は、自律神経系の要であり、さまざまなヒトの感覚の大脳への通り道になっている。睡眠が心に不安があると影響をうけるなどのこともこれと関係すると考えられる。生まれた時からヒトの体内に存在し時を刻む体内時計のセンターである視交叉上核にも近接しその影響を受ける。睡眠と覚醒の繰り返しもこうした体内時計の影響を受けていると考えられているが、すべてが明らかになっているわけではない。眠くなるのは、メラトニンなどの眠気発生に関わるホルモンの蓄積が関わることはすでに知られているが、この他に何かまだ明らかになっていない重要な物質が脳内で蓄積されるためという仮説がある。睡眠を起動する仕組みはオレキシン以外にも重要なことが関係しそうである。柳沢博士のグループではこの新しい仕組みを明らかにすべく研究を進めている。今後の発展が期待される。