“病は気から”は本当か?

天気が悪かったり、嫌な出来事があったりすると気分が落ち込む。そうした時には、風邪にかかりやすかったり、胃が痛くなったりする。こうしたことから、私たちは“病は気から”という言葉を信じているのではないだろうか。このことは、体の不調は“気”、すなわち神経作用と関連があると経験から理解しているためであろう。 現在の生命科学・医学の進歩は目覚ましく、この“病は気から”を科学の目で解明する先端的研究が日本で進められている。北海道大学の村上正晃教授や大阪大学元総長平野俊夫名誉教授らの研究である。ここでこの研究グループの研究の一端を2010年に発表した研究論文(Regional neural activation defines a gateway for auroreactive T cells to cross the blood brain-barrier, Y. Arima et al. (2010) Cell 148, p447)をもとに少し見てみよう。

この論文では病として自己免疫病として知られる多発性硬化症(身体中の神経が麻痺し、動けなくなり死に至る病)を取り上げ、“気”である神経作用とこの“病”の関係を明らかにしようとしている。厳密に“病”と“気”の関係を科学的に明らかにするには、いくつかの解析のための実験条件の設定が必要となる。すなわち、この論文では“病”の例として、人工的に多発性硬化症を引き起こすネズミを実験に用いている。 取り上げたこの自己免疫病とは、自分の神経細胞を本来自分を守るはずの免疫細胞が襲って炎症を起こすものである。I型糖尿病や大腸炎を起こすクローン病など、ヒトの多くの難病では似たような自己免疫病的な背景があると言われている。多発性硬化症では、体を動かす神経細胞の周りを覆うミエリン鞘と呼ばれる神経内を流れる電流を絶縁するカバーが免疫細胞によって異物として認識され、その結果神経細胞が免疫細胞の攻撃により炎症を起こし機能しなくなる。結果として身体中の筋肉が動かなくなる。本来免疫は、コロナウイルスや赤痢菌など自分の体の外から中へ入ったきたものを襲い殺し、自分を守る仕組みである。また、免疫の仕組みでは自分の細胞やタンパク質は異物として認識しないことになっている。免疫寛容と呼ばれている。しかし自己免疫病は、この免疫寛容がうまくいかなくなって自分の細胞を外から来た異物としてしまう恐ろしい病である。

村上教授らは、この自己免疫病の発症に神経作用(“気”)が関わっていることを初めて明らかにした。まず特殊な方法を用いて自分の神経を襲う白血球細胞(免疫を実行する細胞の一種でT細胞とよぶ)をもつネズミを作った。この病気のネズミの白血球細胞を実験する正常なネズミに注射すると病気が発症する。この時面白いことを村上教授らは発見している。実験に使うネズミの尻尾を人工的に持ち上げてお尻に触らないようにしてみたところ、病気の発症が有意に減ったのである。次に、これを確かめるために、同じ実験を重力のない宇宙船で行ったところ、尻尾は垂れさがらず期待通りに病気の発症は低下するという結果になった。こうした実験には研究グループによる次のような仮説がもとにあった。すなわち、尻尾が垂れてお尻に触っていると一種の軽いストレスとなる。これが病を起こす原因ではないかと考えたのである。この尻尾の接触の刺激は、お尻の皮膚にある感覚細胞で感じとられ、さらに神経を伝わり、腰にある神経節から脊髄神経に入る。やがて最終的に大脳に伝わる。この時、神経細胞が作る刺激伝達の経路はお尻から連続した一本の神経細胞によるのではなく、いくつかの神経細胞が連続的に繋がってできている。神経のつなぎ目はシナプスと呼ばれている。シナプスの末端からは、刺激を次の神経細胞に伝える神経伝達物質がでている。

神経には感覚神経以外に自律神経がある。自律神経には、交換神経と副交感神経があり、体の中の臓器の働きを調節している。交感神経は臓器を活発化,副交感神経は抑制をする役を果たしている。怖いものを見た時、心臓がドキドキするのは交感神経が働くためである。一方、気分が落ち着くのは副交感神経が働くからである。“病は気から“の“気”はこの交感神経と副交換神経の働きと関係していそうである。なお、腰のあたりの神経節と呼ばれる部分では、感覚神経と交感神経は接近し塊になっていてお互いに影響しあう。

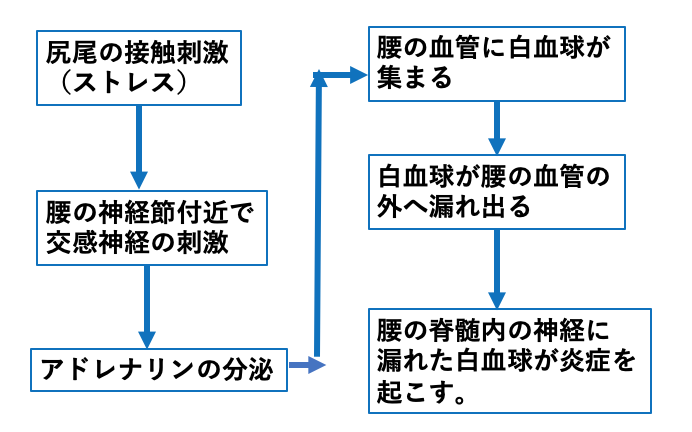

論文に記されている実験では、尻尾が尻に触ると感覚神経が興奮し、腰のあたりの神経節では接近している交感神経にも作用し、交感神経の末端からアドレナリンのような神経伝達物質がでて血管に作用することが見出されている。この結果、さらに血管細胞から免疫細胞を呼び寄せる働きをする物質(ケモカイン様CCL20)がでて、白血球の仲間(Tリンパ球細胞)が集まってくる。集まったTリンパ球細胞からは、炎症を起こすインターロイキン6という物質が分泌される。おそらくその結果、普段は白血球を通しにくいこの部分の血管が白血球を透過させやすくなり、白血球(Tリンパ球細胞)は血管外にでて脊髄神経に近づくことができるようになる。脳にある血管では血液中の白血球細胞や薬などは通りにくいバリアがある。この論文で、このバリアを崩す詳細な仕組みが初めて発見されたのである。この時、実験ネズミに自分の神経細胞を襲うようになる白血球(Tリンパ球)を注射しておくと、この細胞は腰の部分から漏れ出て神経細胞のミエリンを自分のものではないとしてインターロイキン6により炎症を起こし病気を発症させることになる。これが一連の実験結果のまとめである。なお、アドレナリンの作用を弱める薬物を予め投与しておくと病気の発症は抑えられ、交感神経の働きが発病にかかわるという事実の確認になっている。

この論文の内容を再度まとめると、1。尻尾の接触刺激が引き金となり腰の脊髄部分に白血球が集まり軽い炎症を起こすこと、2。その結果血管が変化して白血球(T細胞)が血管外へ透過しやすくなる。この時、自分の神経細胞のミエリンを異物として認識する免疫細胞(T細胞)があれば、本来接触しないはずの脊髄内の神経細胞に接近し炎症を起こす。村上教授たちは、多発性硬化症以外の自己免疫病にも尻尾の足への接触のような弱いストレスが病気発症に関係しているのではないかと考えて研究を進めている。まさに、“病は気から”を科学的に解明していると言え、今後の研究の発展が期待される。