がんは遺伝子の病気

現在日本における死因の一位はがんで、死亡原因の3割にのぼる。日本人の三人から四人に一人は癌でなくなるのである。肺がん、胃がん、大腸癌が上位に位置している。がんの原因は細胞の中の遺伝子DNAに異常が生じ、その細胞が無限に増殖し、体全体の機能がたもてなくなり死に至る。DNAに異常が起きてから実際にがんによる死に至るまでには、10年以上の時間がかかる。今のように寿命が伸びるとそのためにがんによる死亡は増える。このため、寿命の延長を補正した場合のがんによる死亡も計算されていて、それでは増加はあまりない。むしろ、ガンと診断されてから5年後の生存率は以前より増加している。それでも、癌は死因の1位である。がん細胞の無限の増殖はなぜ起こり、どうしたら止められるのか現代医学の最大の課題である。ここでは、そもそもがんは遺伝子に異常が起きる病気だとわかった歴史について簡単に見てみたい。

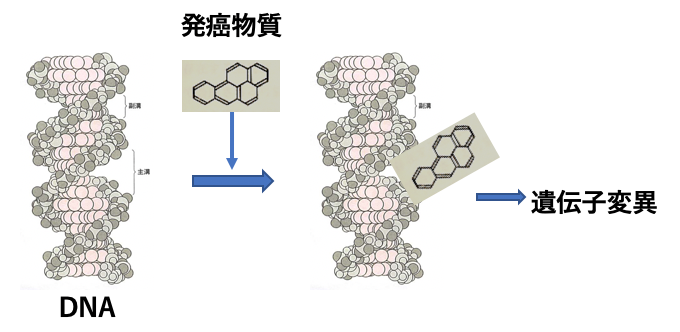

まず何故がんになるのかという疑問が起きる。これに応えるヒトの癌の原因を探る疫学調査の結果からは、食べ物、喫煙が原因の上位をしめていることが分かる。このことは、食べ物の中や、タバコの煙の中の何らかの物質が関わると思わしめる。一方、職業と発癌が関係することも古くから示唆されていた。100年以上前、ロンドンでは石炭を燃やすために必要な煙突の掃除人が必要であった。この職の男性の陰嚢には癌ができやすいことが指摘されていた。この知見から、日本の病理学者の山極勝三郎博士は、煙と同じ成分をもつと考えられる石炭のタールをうさぎの耳に塗って世界ではじめて人工的に皮膚癌をつくるのに成功した。その後、タールにふくまれる化学物質と発癌の関係について日本を中心に研究が行われ、分子内に環状の構造をもった多くの発癌物質(例えばベンツピレン)が発見された。タバコの煙にも同じような物質が含まれている。食べ物の中にも発癌物質はその後の研究からいくつも発見されている。それでは、これらの発がん物質はどうして癌を生み出すのだろうか。

これらの物質が体を構成する細胞内の遺伝子に結合し変異を起こすことが問題になると考えられたが、当初結合相手の遺伝子に関して手がかりはなかった。しかし、この点について別の方向の発癌研究から突破孔が開かれた。1911年に米国のP.ラウス博士は鶏の筋肉にできた癌をすり潰し、その液を素焼きの陶片で濾過し、濾液を鶏に注射すると再び肉腫が生まれることを発見した。発癌性のウイルスが初めて発見されたのだ。このウイルスは、RNAを遺伝子としてもつこと、またその後の多くの研究によってがんを引き起こす原因となる遺伝子がウイルのRNAに組み込まれていることがわかった(ラウス肉腫遺伝子(RAS)という)。この遺伝子はどのようなタンパク質を作り、どのような働きで発癌させるのか、その後膨大な分子生物学の研究が世界中で進められた。結論だけをここに示そう。

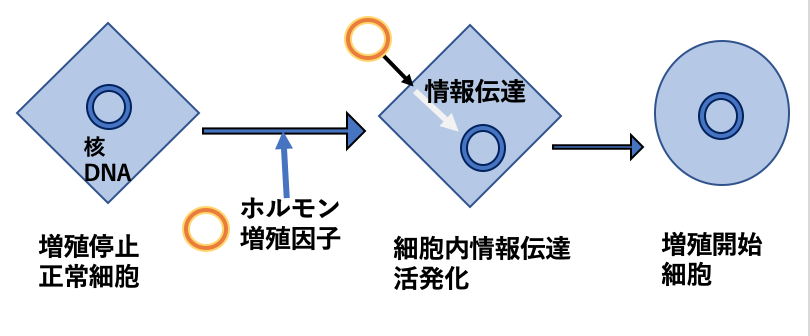

ウイルスがもっていた癌を引き起こす遺伝子(ウイルス発癌遺伝子)は、いくつかの異なる発癌性のウイルスで発見され、それぞれ異なる遺伝子であることがわかった(京都大学の藤浪博士はfujinami がん遺伝子を発見)。さらに驚くことにヒトの細胞の中にこれらの遺伝子とよく似ている遺伝子(細胞性原がん遺伝子という)がどのウイルス発癌遺伝子の場合にも存在することが明らかになった。すなわち、もともとウイルス発癌遺伝子によく似たものが正常なヒトの細胞に存在していたのであり、ウイルの感染と増殖の間にウイルスに取り込まれがん化能を獲得したと考えられている。そこでヒトにもともとあった遺伝子から生み出されるタンパク質の働きを調べると、多くが細胞を増殖させるために必要なものであることがわかった。

細胞が増殖するには、細胞の外から増殖を促すホルモンのような物質が作用する必要がある。例えば、皮膚に傷ができると損傷した細胞から周りの細胞にこのような因子が放出され、傷を埋めるようにこの細胞が新たに増殖する。このような因子が結合した細胞では、細胞がふえるために必要なDNAやタンパク質の合成を新たに開始させる指令が細胞の中の核に伝えられる。こうした細胞を増やす情報を細胞表面から内部の核へ伝える仕組み(細胞内情報伝達という)にはいくつものタンパク質が関与している。総称して情報伝達タンパク質という。普通はこれらの情報伝達タンパク質は働いていない。しかし、外部からの指令があると、情報伝達タンパク質は構造を変えて、情報伝達が可能になるように変わる。がんを引き起こすウイルス中の遺伝子は、ヒトの細胞に元からあったこうした情報伝達に関わるタンパク質の遺伝子の中に変異が起きていた。すなわち、この変異による構造変化で、増殖の指令が細胞外からなくても増殖の指令を送るようになっている。

このような画期的な発見は1980年台後半に行われた。すなわち、発癌の原因は細胞の中にあるがんの元となる遺伝子(細胞性原がん遺伝子)に食事や環境の中の物質(タバコの煙など)が作用し、がんを起こす形に遺伝子が変わったと推定された。実際、ヒトの膀胱癌の細胞からこのような変異が起きた遺伝子が見つかった。この変異遺伝子を正常な細胞に人工的に導入すると細胞は癌化した。これで謎は全て解けたように思われた。しかし、ここでまた以下に記すような新たな発見があり、発癌機構は単純ではないことがわかった。

ヒトの癌由来のがん細胞を正常な細胞と融合し一つの細胞にすることができる。このような実験をすると、融合細胞はがんにはならない。がん細胞の癌化能が失われるのである。このことは、前に見たこととは矛盾するように見える。また、ヒトの網膜に起きるがんの細胞を調べた結果、癌化に関わるRb1と呼ばれる遺伝子が特定され、この遺伝子は遺伝的には劣性であることがわかった。従って、この遺伝子は我々の細胞の中で父方と母方の由来の両方がその指令するタンパク質の機能がなくなるような劣性に変わらないと癌にならないことがわかった。さらにヒトの癌ではこのような現象が多いことが明らかになり、ウイルスにあるがん遺伝子(遺伝的に優性ながん遺伝子という)の仲間とは違う仲間であることが明らかになった。現在ではこうした遺伝子群を癌抑制遺伝子群と呼んでいる。

具体的には癌抑制遺伝子の作るタンパク質は、細胞が増殖する仕組みを本来は抑える働きがある。このため変異によってこの発癌抑制の機能が失われると発癌に至ることになる。したがって、このような変異があるがん細胞を正常な細胞と融合すると、正常細胞の中にある発癌抑制の機能によって、発癌が抑えられることになる。

現在の我々ががんになる分子レベルの仕組みの一端はこれまで述べたようなことになっている。それでは、癌を引き起こす原因の物質は我々の周りにあるのだから、それを見つけ除けば良いことになる。実際、タバコは明らかにそのような物質を含むので飲まないようにすることが、世界の常識になっている。一方、食べ物の中にある癌を起こすような物質の探索も方法がすでに見つかっており、普通の食べ物の中にはないといってよい。例えば、カビの生えたピーナッツの中には強力な発がん物質がカビにより作られることが見つかって、カビが生えたり腐敗したような食品は危険であることは周知されている。また、放射能があるものに触れると、遺伝子は変異を起こしやすくなり、発癌の可能性が高まることも周知である。

始めに記したように、がんを起こす遺伝子の異常が起きてから実際に病としての癌が明らかになるまで10年近い時間がかかる。このがんの潜在的な期間に、われわれの体の中で異常になった細胞(がん細胞)を正常な細胞と区別して取り除く仕組みが体の中にはある。免疫である。がん細胞を免疫の仕組みが本来自分の体にない異物として認識し除去するのである。このことは、免疫の機能が衰えないように体を元気に保つことが、如何に大切かを物語っている。京都大学の本庶佑教授は、癌に対する免疫の分子機構を解明し、それにもとずく抗がん剤を発明し2018年にノーベル賞を受賞している。